「自分と意見が異なる人を、あなたは許せますか?」

寛容論

ヴォルテール

斉藤悦則 訳

- 定価:1,166円(税込)

- ISBN:978-4-334-75332-0

- 発売日:2016.05.12

- 電子書籍あり

シャルリー・エブド事件後、フランスで大ベストセラーに! 待望の新訳!

作品カトリックとプロテスタントの対立がつづくなか、実子殺しの容疑で父親が逮捕・処刑された「カラス事件」。狂信と差別意識の絡んだこの冤罪事件にたいし、ヴォルテールは被告の名誉回復のために奔走する。理性への信頼から寛容であることの意義、美徳を説いた最も現代的な歴史的名著。

ヘイトスピーチやヘイトクライム、そしてテロなど、理不尽極まりない暴力行為が世界各地で頻発し、罪なき人たちが犠牲となっている21世紀。人間理性への信頼から偏見と狂信を糾し、寛容であることの価値、意義を説いた本書は、いまもっとも読まれるべき古典と言えよう。

| 【目次】寬容論 ジャン・カラスの刑死を機に論ず |

|---|

| 第1章 ジャン・カラス殺害のあらまし |

| 第2章 ジャン・カラス処刑の結果 |

| 第3章 十六世紀における宗教改革の思想 |

| 第4章 寛容は危険なものなのか、また、寛容を重んずる民族は存在するか |

| 第5章 寛容はいかなるばあいに許されるか |

| 第6章 不寛容ははたして自然の法であり、人間の権利であるのか |

| 第7章 不寛容は古代ギリシアの時代にもあったのか |

| 第8章 ローマ人は寛容だったか |

| 第9章 殉教者たち |

| 第10章 偽の伝説や迫害の物語の危険性 |

| 第11章 不寛容の弊害 |

| 第12章 ユダヤ教では不寛容が神の掟だったのか、また、それはつねに実行されていたか |

| 第13章 ユダヤ人の極端なまでの寛容さ |

| 第14章 不寛容がイエス・キリストの教えだったのか |

| 第15章 不寛容をいさめる発言集 |

| 第16章 死にかけている男と元気な男の対話 |

| 第17章 聖堂参事会員からイエズス会士ル・テリエへの手紙、 1714年5月6日付 |

| 第18章 不寛容が人間の権利とされる希少なケース |

| 第19章 中国でのちょっとした言い争いの話 |

| 第20章 民衆には迷信を信じさせておくのが有益か |

| 第21章 徳は知にまさるべし |

| 第22章 誰にたいしても寛容でありたい |

| 第23章 神への祈り |

| 第24章 追記 |

| 第25章 続きと結語 |

| 新しく加えられた章 カラス一家を無罪とした最終判決について |

| 原注 |

| 解説 福島清紀 |

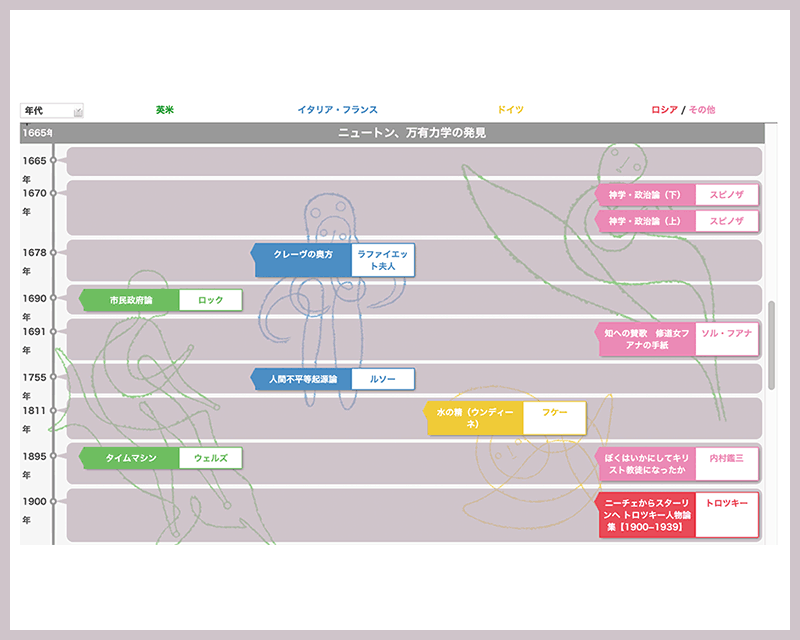

| 年譜 |

| 訳者あとがき |

| ヴォルテール Voltaire |

|---|

| [ 1694 - 1778 ] フランスの思想家・作家。パリに生まれる。早くから創作を志し、処女作『エディップ(オイディプス)』(1718年)がコメディー・フランセーズで大成功を収める。決闘騒動でバスティーユに投獄された後、イギリスに亡命。この時の見聞をもとに当時のフランス社会を批判した『哲学書簡』(34年)を刊行するも、即発禁処分となる。「リスボン大震災に寄せる詩」へのルソーの痛烈な書簡は有名である。61年に起こったフランスのプロテスタントに対する冤罪事件(カラス事件)に憤慨し、『寛容論』を発表。劇作も多数発表する一方で、プロイセンのフリードリヒⅡ 世からの招聘をうけるなど、思想・信教・表現の自由や寛容を唱える知識人として、その 影響力はヨーロッパ全域に及んだ。 |

| [訳者] 斉藤悦則 Saito Yoshinori |

|---|

| 1947年生まれ。元鹿児島県立短期大学教員。共編著に『ブルデュー社会学への挑戦』。訳書に『自由論』 (ミル)、『カンディード』『寛容論』『哲学書簡』(共にヴォルテール)、『人口論』(マルサス)、『貧困の哲学』 (プルードン)、『プルードンの社会学』 (アンサール)。共訳書に『出る杭は打たれる』 (レノレ)、『構成的権力』 (ネグリ)、『システムの解体』(シャバンス)、『逆転の思考』 (コリア)など。 |